【5A景区提升 】新疆葡萄沟景区提升设计方案

前言

葡萄沟,位于新疆吐鲁番市区东北11公里处,系火焰山西侧的一个峡谷,沟谷狭长平缓,因盛产葡萄而得名,是新疆吐鲁番地区的5A级旅游景区,每年都有几十万游客来这里观光旅游。虽其知名度较高,也具有鲜明的地域特色,但总体上还存在着基础设施薄弱、公共服务设施不完善、建筑与景观不太协调、旅游产品单一等问题,影响了其可持续发展。在这一背景下,绿维创景受葡萄沟管委会委托对其进行了改造提升设计。

项目组经过长期、仔细的现场考察、走访以及历史资料翻阅后,对葡萄沟景区的发展症结进行了分析,并结合其文化背景及资源特质,以增强游客体验为重点、延长游客停留时间为目标、提高农民收入为根本,提出了“重塑生态空间、延续农耕文脉”的提升思路。这一思路在传承生态文明、体现农耕文化与民俗文化的基础上,围绕解决农民就业、提高农民收入、改善农民生活环境,使得整个项目不仅仅是一个简单的景区景观提升,更是为政府提供了一套民生解决方案。

景区症结分析

症结分析是进行景区提升的第一步,只有把握住景区的根本问题,才能进行针对性的提升,达到事半功倍的效果。项目组经过现场考察,认为葡萄沟景区虽然已是5A级景区,但还存在着一些问题:第一,旅游开发较为初级,产品较为单一,停留在观光和少量的餐饮、购物,体验性不足。第二,基础设施薄弱,交通混乱,人车没有分流。另外,现有设施与环境景观不协调。第三,资源保护不到位,可持续发展前景堪忧。东线建设杂乱,大量占用湿地良田,破坏了生态安全格局,造成泄洪排涝安全隐患。第四,运营模式不合理,景区发展并不能真正的惠及当地农民。景区很多资源被开发商占据,旅行社与开发商之间进行合作,独揽客源,致使当地农民无法从旅游开发中获益。

如何提升产品、加强基础设施建设?如何增强体验,延长游客停留时间?如何保护资源,保障景区的可持续发展?如何能让当地农民真正获益?只有在解决这些问题的背景上进行景观提升,才能真正的解决景区的发展困惑。

景区资源梳理及提炼

资源梳理,是一项基础工作,仅仅翻阅记载资料是不够的,还需要现场考察、深入跟当地居民沟通,了解一些隐藏在民间的风俗、文化或其他资源,这或许会成为项目的亮点所在。在本项目中,项目组经过梳理后,将其资源归纳为“悠”、“耕”、“植”、“俗”、“土”、

“木”、“果”、“水”、“透”、“乐”、“韵”、“丰”十二个方面。

悠:葡萄沟历史悠久,可追溯到魏晋时期。

耕:葡萄沟内灌溉水渠纵横,不仅灌溉葡萄,也是悠久农耕文化的活化石。

植:早在三千多年前,洋海人就在这里种植葡萄。二千多年前,西汉张骞出使西域时发现并将葡萄引入了中原。

俗:经过漫长的自然历史进程,这里形成了以维吾尔族为代表的民俗文化。

土:这里的先民们就地取材,以“生土”为建筑材料,创作了属于大自然的建筑形式。

木:在葡萄沟,生长着许多百年老树,沧桑有力,体现了顽强的生命力,也表现了吐鲁番人民韧、豁达及乐观向上的精神风貌。

果:葡萄沟是名副其实的葡萄王国,葡萄园林化是其另一特色。

水:这里有世界上极干旱地区仅有的可种植葡萄的水系,水质甘甜,四季长流不息,繁衍生命,演绎了葡萄沟文化。

透:吐鲁番气候造就了独特的建筑形式,既满足生活生产的需要,也体现了居民适应环境的聪明才智。

乐:每当重要节日,当地居民载歌载舞,体现了欢快的氛围和对生活美好的热爱。

韵:当地吐风土韵的建筑形式及良好的自然环境无处不体现出原生态。

丰:每当葡萄熟了,葡萄沟就会敞开怀抱,欢迎远方的客人,体现了丰收的喜悦和对生活美好的追求。

景区提升思路

(一)体现农耕文化与民俗文化,打造文化脉络

文化是景区发展的灵魂,也是一大看点。葡萄沟有着悠久的农耕历史和独具特色的地域文化,在规划中要保存这一文化特色及原真性,传承文化脉络,增强文化底蕴,打造其特有的文化优势。

(二)基于产业与业态调整,转变游憩方式

挖掘葡萄沟景区的文化内涵,基于旅游产业升级及业态调整,形成观光、民俗、休闲等多种形式结合的旅游产品体系,增强游客体验,延长游客停留时间。同时,调整增加休闲服务、休闲商业、休闲游乐、手工制作等业态,使游憩方式从纯观光转变为集观光、娱乐、休闲为一体。

(三)改善人居环境,增加农民收入

民居是最受游人关注的焦点,也是游客体验民俗传统文化的主要渠道。同时,游客接待、旅游商品出售,也将是农民增收的主要途径。因此,应保护村落传统建筑,进行村落景观提升,将旅游业态融入古民居,打造自然生态、有乡愁、有历史厚重感、有文化脉络的古村庄。

另外,项目组通过对每户人家的年龄结构、家庭成员的擅长领域、家庭房屋的空间现状等的调研,来确定每户需要从事的旅游业态。例如,在青蛙巷的一家示范户,有一个极具表演天赋且多次获奖的小朋友,被誉为“青蛙王子”,项目组据此在这家民居中设置了一个小型演出台,为游客表演。

如此,才能形成旅游吸引力,摆脱同质化竞争,吸引游客前来消费,从而增加农民收入,解决农民就业。

(四)景区、文化消费聚集区、乡村就地城镇化区,三位一体

景区提升,以观光游憩改造为主,通过游线、分区、环境整治、景观特色化、节点游憩化,实现观光价值提升;文化消费聚集区,以业态引导,调整经营业态,形成文化消费的体验化、商品化、经营提升、消费价值提升,实现文化消费产业的聚集效应,扩大产业价值;葡萄沟是行政村,又是旅游区,又在城郊和城市规划区域,依托景区,推进农民住宅提升改造,进行卫生环境整治,加大公共设施配套,就是推进就地城镇化。

(五)建立生态安全格局,保障可持续发展

葡萄沟的环境资源是不可再生的宝贵财富,在资源的利用过程中,规划、管理、建设、维护必须遵循保护优先和保持景区原真性的原则,保护水源涵养,维系生态安全格局,打造世界文化景观,建设有着悠久农耕文化底蕴的生态田园景区。

设计语言的转化及落地

怎样将策划思路落实到设计上,促成项目的真正落地?我们认为,首先要进行设计语言的转化,这是实现策划与设计对接的第一步。

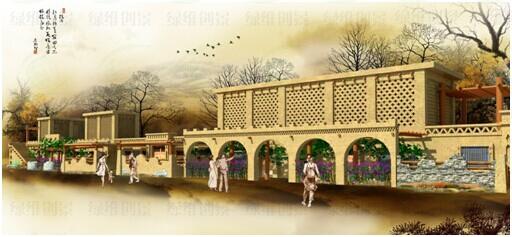

(一)建筑改造设计

要想留住村庄记忆、展示村庄历史文化、改善民居环境并营造生活气息,体现在建筑上主要有四个方面:材质上,融入地域文化特色,着重突出生土文化;空间上,遵循“上下有层次,前后有进退”的原则,形成错落有致的布局;功能上,遵循功能性与实用性相结合的原则,将旅游接待、住宿、购买、餐饮等与民居建筑、庭院结合。例如,在民居前方增加回廊,创造一个步行空间,村民可以在这里展示一些土特产供游客购买;色彩上,结合葡萄沟发展定位、各区域特色、色彩感知、色温等综合分析,定义为:“红山、蓝天、绿水、厚土”,将主色调定义为土黄系列。

民居改造效果图

建筑改造施工照

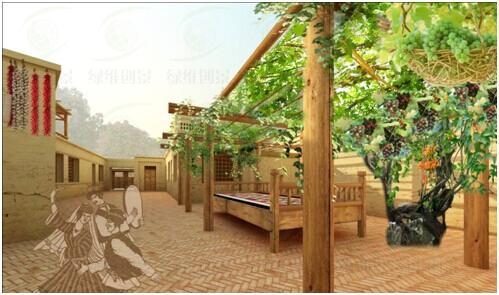

(二) 景观提升

庭院景观:在尊重、延续居民生活习惯的基础上,提取当地民族、文化符号,进行提升,并融入旅游功能及业态。

内院改造效果图

街道景观:硬化路面,材质采用红砖铺地,在颜色上选择跟环境协调的色彩,绿化采用当地果树种植,道路落差较大的路段,进行卵石加固。

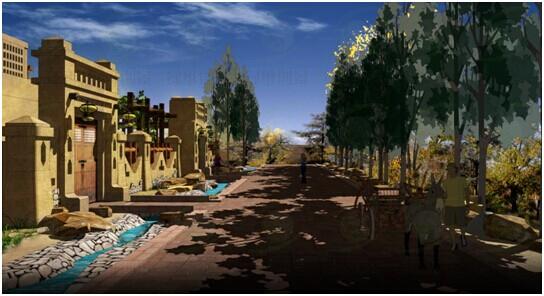

帕喀巷整体环境改造提升

广场景观:在满足集散与休闲功能的同时,体现葡萄沟地域特色,广场中心设置景观雕塑,形成景观核心吸引物。

集散广场及主题景观标志物设计

景区大门:去除原来的宗教因素,充分挖掘葡萄元素,利用仿生设计及环保材质,提取民居上的一些元素符号,重新包装,使之更符合景区定位。

大门设计效果图

大门施工现场

停车场景观:考虑当地的气候因素,将停车位与葡萄架结合,形成独具葡萄沟特色的生态停车场。

小型客车停车场

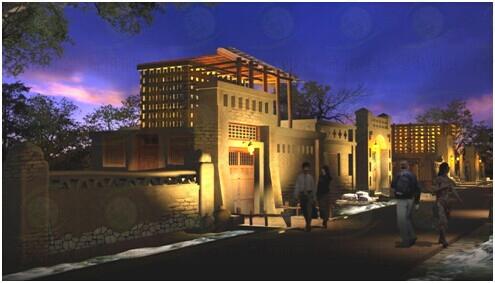

夜间景观:夜间休闲也是吸引游客延长停留的一个重要手段,因此夜间景观的打造也就显得尤为重要。本项目中,在行车道路和步行空间主要采用功能性照明,在民居建筑局部及重要景观节点设施上采用装饰性照明。

帕喀巷整体改造景观照明设计

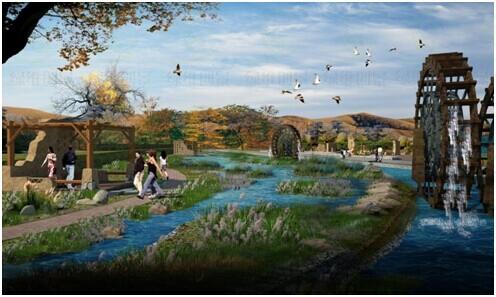

(三) 游憩节点设计

结合道路沿线的开敞空间,按照人体工程学原理,营造景观休憩节点,在功能上考虑到游客休闲娱乐的需要,增加休息凉亭、公园、会所、滨水休闲节点、主题景观小品,在业态上结合旅游发展,营造符合葡萄沟地域特色的休憩设施。

北入口湿地景观局部效果图

休闲空间节点效果图

(四)服务配套设施提升

换乘点:结合交通及旅游业态设置换乘点,景观设计以满足换乘功能为主,同时体现生土建筑形式及葡萄沟文化。

卫生间:按照旅游景区四星级卫生间建设标准,结合地域文化特色,除满足功能需求外,在建筑形式上融入整体环境景观。

果皮箱、休息座椅:结合葡萄沟文化内涵,设置具有独特文化表现形式的景观服务设施。

换乘区效果图

果皮箱及休闲座椅

我院方案得到了甲方的高度认可,目前本项目正在紧张的施工中。另外,鉴于我院在景区策划、建筑设计及景观设计方面的专业性,后续甲方又委托我院进行了吐鲁番葡萄风情小镇及老街历史文化街区的旅游开发策划及景观设计。我们也希望依托自身的专业优势,能够为西部地区的旅游大发展贡献一份力量。